1.Kgの記号の意味に自信がない中・高校生

新たに進行し始めたこうした混乱の原因を明らかにするため、2016年、2017年と2年間にわたり「kgの意味は何?」というテーマでアンケート調査をしました。調査は2つの進学校の高校2年生229名(文理混合)を対象に行いました。教材の「到達度」を測る調査ならば、分析方法がすでに定式化されているといってよいでしょうが、「混乱」状態を明らかにする調査の場合はそう簡単にはいきません。到達度が低いことをもって「混乱」状態と安易に見なしがちですが、今起きている現象はそれでは明らかになりません。

たとえば、この調査データでは、混乱をかいくぐって正答を選択している生徒が、コメントでその答に全く納得していないという状態にあることを述べているからです1)。生徒のコメント数が少ないため、必ずしも十分とは言えませんが、採取したデータと生徒のコメントをつきあわせながらその混乱の位相を明らかにしていきたいと思います。

また、この「kgの意味」の混乱が何故発生したのか、その社会的背景については、『計量法改正がもたらした「重さ・重量・質量」の混乱」』2)で詳述したのでそれをご覧下さい。アンケートの内容の全体に関心がある方は同論文の末尾に掲載してあるのでそれをご覧下さい。アンケートの内容は(問1)~(問4)までありますが、本稿では(問1)と(問4)に論点を絞り分析していきます。

(1)(問1)kgの意味の調査結果の概要

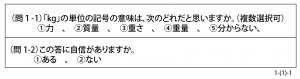

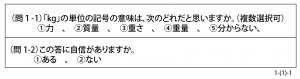

(問1ー1)と(問1ー2)の回答結果を「自信の有無」を考慮せず単純集計すると、図1、図2のようになります。

図1をみると、回答分布は②質量(100名、44%)、③重さ(31%、71名)、④重量(24名、11%)、⑥重複回答(26名、11%)ですが、同じ意味の「③重さと④重量」を合算すると(95名、42%)になり、ほぼ②質量の100名と同じ位の人数になります。従って、「kgの意味」の回答分布は、(正答):「質量」(100名、44%)、(誤答):「重さ+重量」(95名、42%)と、残りの(誤答):「重複回答」(26名、約10%)とおおまかに3つの部分から構成されていると言えます。「重複回答」とは、kgの意味を「質量」、「重さ」、「重量」などをみな同じ意味だ、とみなしている誤答です。

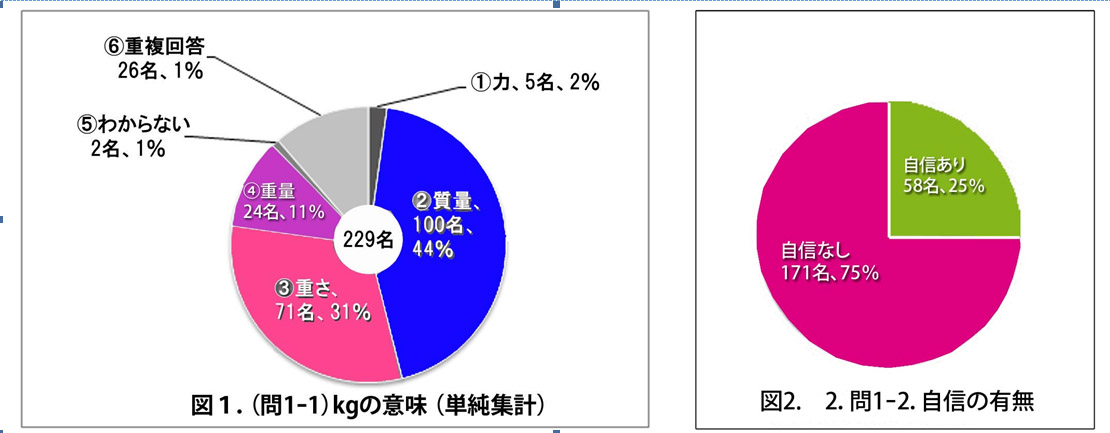

次に図2をみると、この回答をした生徒229名中の75%(171名)の生徒が回答に「自信なし」と答え、「自信あり」という生徒はわずか25%(58人)しかいないことが目を引きます。

「kg」という記号は、かれらが小学校入学以前から、毎日の生活の中で使い続けてきた単位です。その「kgの意味」を、高校生になっても、全体の4分の3の生徒が自信をもって答えられないというのは、驚くべき現象といってよいでしょう。

この結果は個人の勉強不足や努力不足が原因としてかたづけられるものではなく、何らかの社会制度上の問題が錯乱子として彼らに作用し、混乱をもたらしつづけているためと考えるのが妥当だと思います。

(2)「自信の有無」から見た「kgの意味」

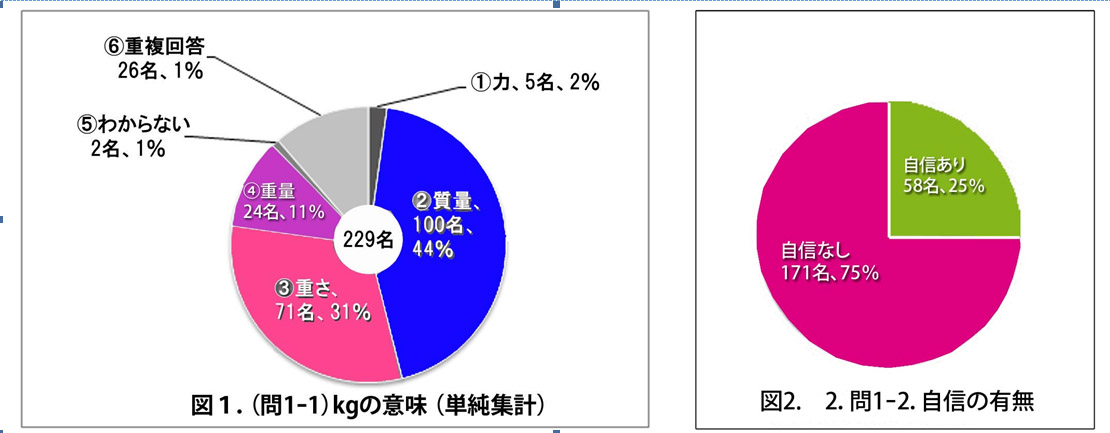

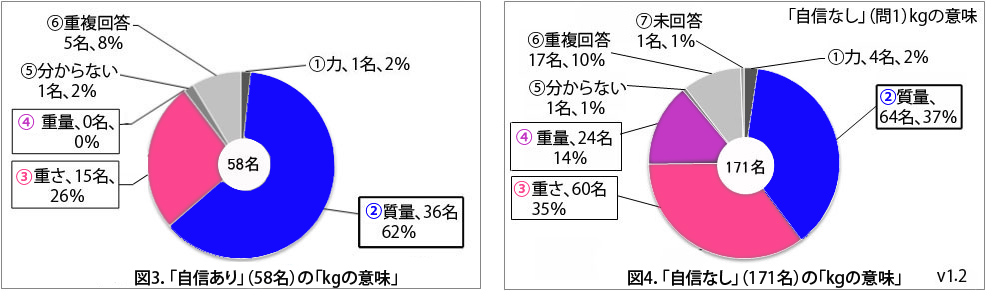

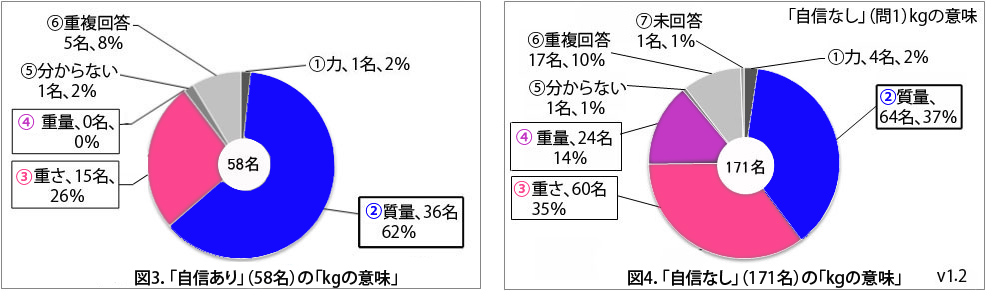

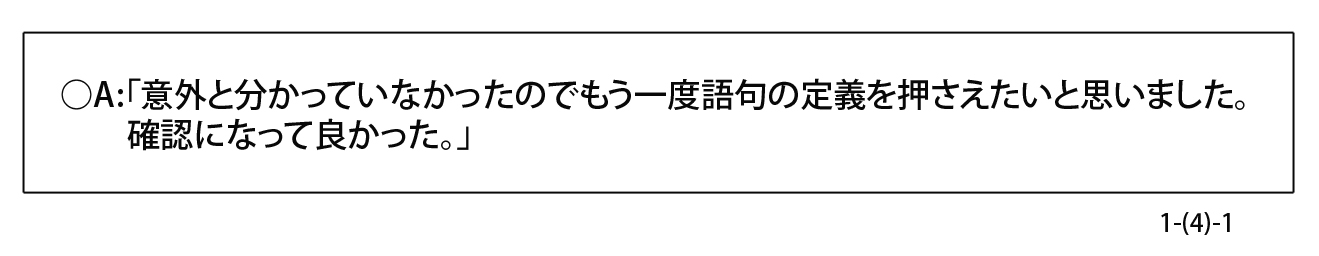

それでは「自信がある」と答えた生徒は、kgの意味の混乱からまぬがれ、「自信がない」と答えた生徒はその混乱の渦中にいるのだろうか、ということが疑問になります。また、この2つのグループは何を契機に互いに逆の方向へ分化していったのだろうか。こうした疑問を明らかにするために、「自信の有無」で「kgの意味」の回答を場合分けしてみたのが図3と図4です(クロス集計)。

(3)「自信あり」と「自信なし」グループの「kgの意味」

先ず、「自信あり」グループは、「kgの意味」をどう答えているのか、図3のグラフでみてみましょう。

「自信あり」グループは図2で見たように調査全体(229名)の約4分の1(58人)という少数グループです。その58名中の62%(36名)の生徒が「質量」と正答をしています。その次は「重さ」や「重量」を選択し、誤答した生徒が36%(15名)(ただし、重量の選択者は0名です。)、そして「重複回答」の誤答を選択した生徒が8%(5名)と続きます。

「自信なし」グループの「kgの意味」の集計結果は図4の通りです。分布は「自信あり」と多少異なります。 「自信なし」グループは調査対象全体の約4分の3(171名)を占める多数グループです。その中で最も多い回答は正答の「質量」37%(64人)です。絶対数は別として、その正答比率は「自信あり」グループ62%の半分近くしかありません。自信有無と正答者の数は、相関関係ありと予想されます。次は誤答「重さ」35%(60人)に加え「重量」と誤答したのが13%(24人)になります。「自信あり」グループでは「重量」が0名でしたが、「自信なし」グループでは「重量」を選択する生徒が13%(24名)もいるこの違いは目をひきます(あとで議論をします)。

こうしてみると「自信あり」グループでは図3のように(正答)「質量」(62%)と(誤答)「重さ」(26%)で全体の大部分を占めています。「重量」は0%でした。他方の「自信なし」グループでは、(誤答)「重さ」(35%)と「重量」(14%)で半数を占め、その次が正答「質量」(37%)、「重複回答」(10%)が続きます。それぞればらけて、多様な誤答行動をしている大集団といってもよいと思います。

(4)2つのグループに分離した原因

この少数集団の「自信あり」グループの「質量」と正答した36名(62%)は、一体どのようにして「自信」を獲得したのだろうか。「自信なし」グループと同じ授業を受け、同じ受験を体験した生徒達が、何を契機に「自信あり」と「自信なし」に分かれ図3と図4のように異なった「kg」の意味の解釈をしていくようになったのかは、とても興味深い点です。

そのヒントになるものとして「自信あり」グループで正答「質量」を選択した一人の生徒がアンケートの中で以下のようなコメントを残しているのでそれをみてみましょう。

「意外と分かっていなかったのでーー」という理由は、(問1ー1)では正答をしたが(問4)でミスをしているからです。(その詳細は(問4)の分析の折に再びふれますが、ここでは、この生徒が「もう一度語句の定義を押さえたいと思いました。確認になって良かった。」と言っている点に注目してみました。この生徒の定義の確認の場所は、恐らく教科書やそれに準じた参考書だろうと思います。中学・高校理科や物理の教科書、参考書では、当然のことながら国際標準のSI単位系で「kg」を「質量」の意味で説明し、「重さ」や「重量」は力の意味でその単位はニュートンと説明をしています。従って「自信あり」グループで「質量」を選択した生徒の自信のよりどころは、教科書・参考書などによるものといってよいでしょう。

他方、回答に多様性をもった「自信なし」グループは図4のグラフの中で教科書通りに「②質量(正答)」を選んだグループ64名も、教科書とは異なった「③重さ」を選んだ53名も,「④重量」を選んだ24名のグループも、ためらい、自信がなくそれぞれの選択肢を選んでいるものと思います。すでに述べたように今回の調査対象とした生徒は高校受験をかなりの好成績で通過した集団です。こうした生徒が教科書の記述内容を全く失念してしまっていたり、教科書の記述を否定的にとらえ始めているわけでもありません。彼らは教科書の内容を受け入れ、さらに生活体験の中で当たり前に流通している情報も正しいハズと素直に受けいれ、その結果kgの意味に論理的整合性がとれなくなり、「自信」を持てず困惑しつつ回答をしていると思います。

すると、教科書の知識と異なり、これだけ大きな社会的影響力を彼らに及ぼし「自信なし」に追いやっている生活体験からの情報源とは、一体何なのだろうか、ということが次の問題になります。

2.「経産省・用語法」

(1)「経産省・用語法」と「物理用語」の矛盾

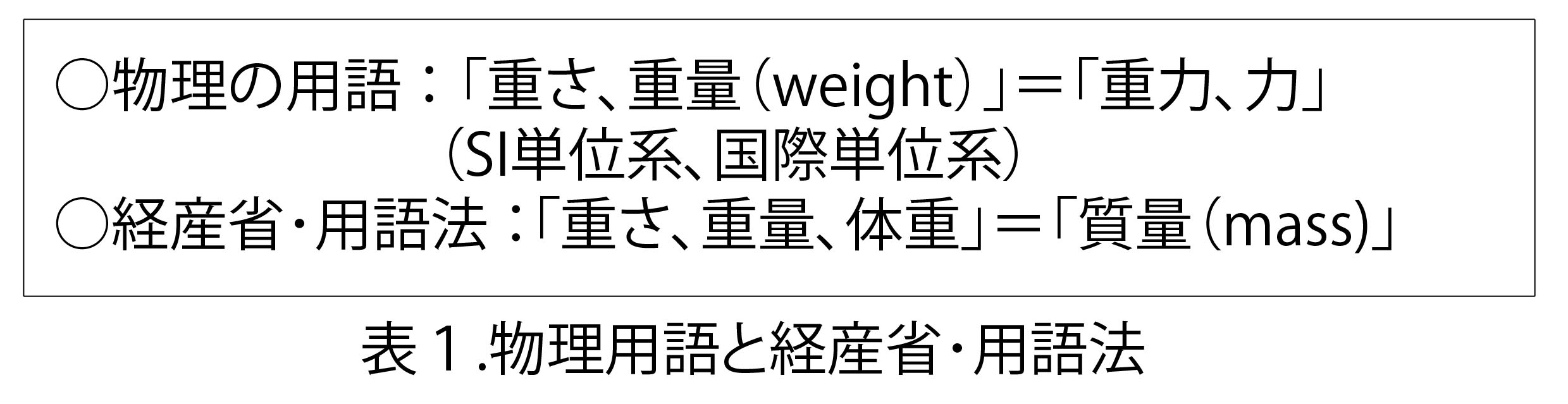

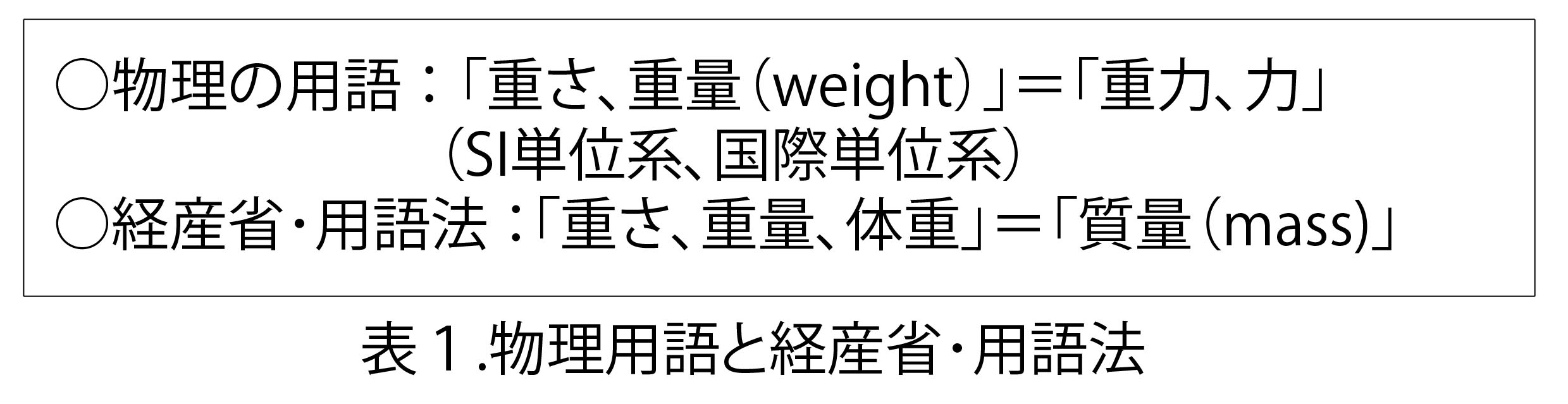

ここで、理科の教科書に匹敵する、或いはそれよりはるかに大きな社会的影響を及ぼしているのは、経産省が中心となって推進している「質量や重さや重量」などについての特異な用語法が原因であると仮定して今までの現象を説明してみましょう。通常の理科(物理)の授業では「物理用語」に従って「重さ、重量」の用語を「weight」の意味または「重力、力」の意味として授業を展開しています。

それに対して、1992年の計量法改正前後から経産省は「重さ、重量(weight)」の用語の意味を「質量(mass)」という意味で使い始めます。経産省は「重さ、重量、体重」はもともと「質量(mass)」の意味であると主張し、SI単位系(国際単位系)とも異なった特異な用語法を作りだし、これを国内で公用語のように使い始めました。これを以下では「経産省・用語法」と呼ぶことにします。

この用語法は、経産省を発信源として産総研、国土交通省、総務省やその傘下の郵便事業、NHK、全国の各新聞などに大きな影響を及ぼし、われわれの生活の中に着実に入り込んできつつあります。例えば総務省管轄下の日本郵便(郵便局)で使っている郵便物の「重さ、重量」という言葉は「国際単位系」や「物理用語」のように「力:N(ニュートン)」の意味ではなく「質量:kg」の意味で使っています。NHKも以前は「質量:kg」と報道していたのですが、計量法改正後「質量kg」のことを「重さkg」と報道するようになり、「重さ」と言う言葉の意味を「力、重力」の意味から「質量(mass)」の意味に変容させ、「経産省・用語法」にシフトしています。

全国紙の新聞は、経産省・用語法に忠実な新聞から、それに慎重なものまで様々です。そんな中で、最近朝日新聞が突然、経産省・用語法のトップランナーにとびだすハプニングがありました。それは物理学者・梶田氏のノーベル賞・授賞記事において朝日新聞が1面トップの大見出しを「ニュートリノに重さを発見」と報道したことです。これに対して他のすべての新聞のトップ見出しは、「ニュートリノに質量を発見」でした。この科学的にビッグな事件の報道では、ほとんどの新聞が国際標準のSI単位である「物理用語」で報道する中、朝日新聞1社だけが「経産省・用語法」で1面トップの見出しを飾りました。JAPAN TIMESなど外国新聞も、勿論「weight」(重さ)ではなく「mass」(質量)で報道しています。計量法が完全実施されてから18年を経過しても、各新聞社の足並みは同じではありません。最近何かとバッシングされることが多い朝日新聞のように報道スタンスに大きな動揺をみせる新聞社もあり様々です。

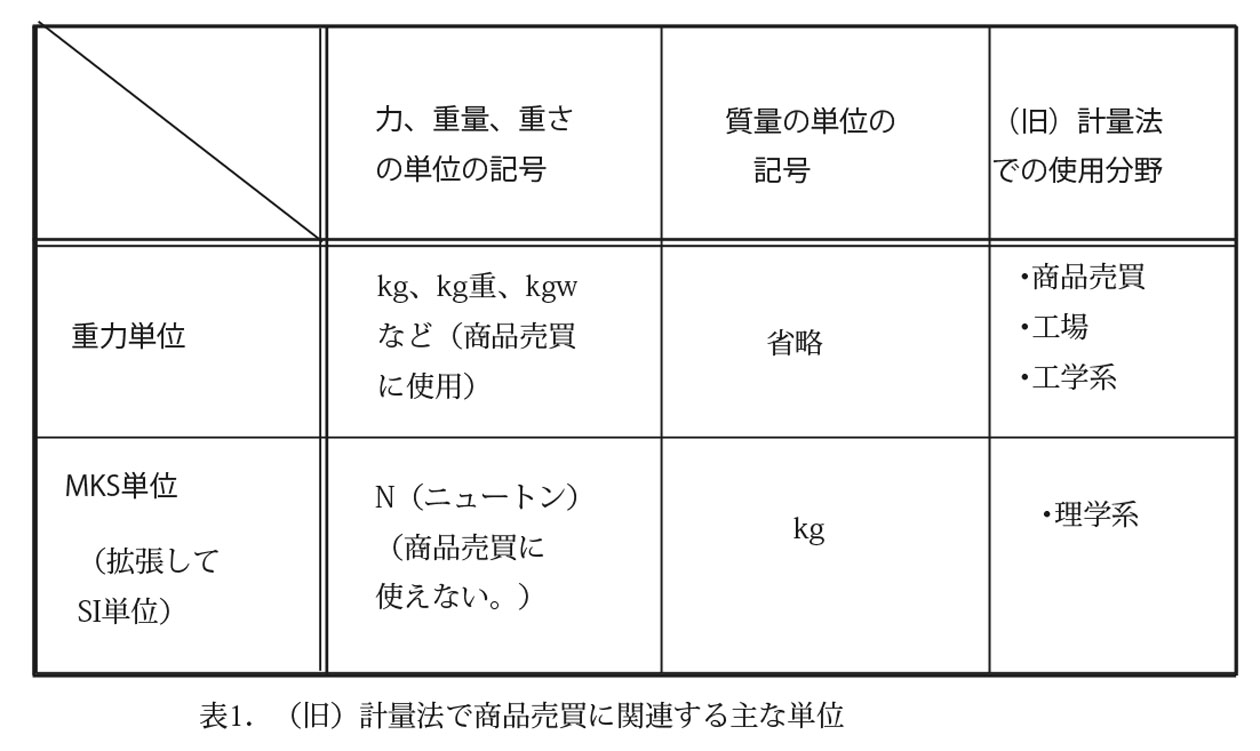

こうした現状の中で理科の公教育を受けている生徒たちは、日常生活において矛盾する2つの用語法に取り囲まれて混乱し、kgの意味に自信を持って答えられなくなることは至極当然のことです。生徒と同様に、一般市民も実はこの混乱の渦中にあるのですが、中・高校生と違って一般市民には「物理用語」で答えなければならないテストというものがないので矛盾や混乱をあいまいなままに放置しておくことができます。ここで念のために生徒や市民が直面している矛盾する2つの用語法をあらためて整理すると以下のようになります。

理科(物理)を学ぶ生徒達は商品売買の生活のなかで使われている「重さ=重量(=体重)」=質量(mass)」という「経産省・用語法」に接するのはほぼ毎日です。他方、それと同じ言葉を公教育で理科や物理などの教師が「物理用語」に従って「重さ、重量(weight):N、kg重」や「質量(mass):kg」の定義の違いを教えるのは年間授業時間のほとんど一瞬というほどの短い時間です。現実の生徒たちは、「理科室」と「日常生活」という言葉の意味が異なる空間を往復し、矛盾するこの2つの用語法を一つの知性の中に併存させていかなければなりません。これがいまの生徒達がおかれている現状です。

(2)「経産省・用語法」に振り回される「重複回答者」

「経産省・用語法」の存在がわかったところで、ここで、現実の(問1ー1)のアンケートのデータに戻りましょう。

経産省・用語法に強く影響を受けたと思われる「重複回答者」は26名います。しかし、この重複回答者でコメントを残してくれた人は残念ながら一人もいませんでした。このアンケートでコメントを残してくれた生徒は総計19名いますが、その殆どが「わからない」、「難しい」という主旨のコメントです。この中で「重複回答者」ではないのですが、コメントの内容からあきらかに「経産省・用語法」について言及していると推測できるコメントが一つあるのでその事例を紹介します。

この生徒は、(問1ー1)でkgの意味を「重さ」と誤答し、(問4)では「よく分からない。」と回答しながら「全部同じ意味だと思っていました。」とコメントしています。 この生徒が全部同じ意味と思っていたのなら、(問1ー1)では「重さ」ではなく「重複回答」を選択するはずなのでは?と通常は思います。ところが、よく考えてみるとそうでない場合があるようです。この生徒は当初「重さ」=「重量」=「質量」と思っていて、どれでも同じ中の一つの「重さ」を当然のこととして選択していたと思われます。そしてアンケートに答えていく内にその考えが間違っていることに気づき、「全部同じだと思っていました。」というコメントを書いたのだと思います。そういう観点から今までのデータを振り返ってみると、「重さ」や「重量」と単独の回答している中にも実は相当数の隠れ「重複回答者」が潜んでいる可能性が考えられます。

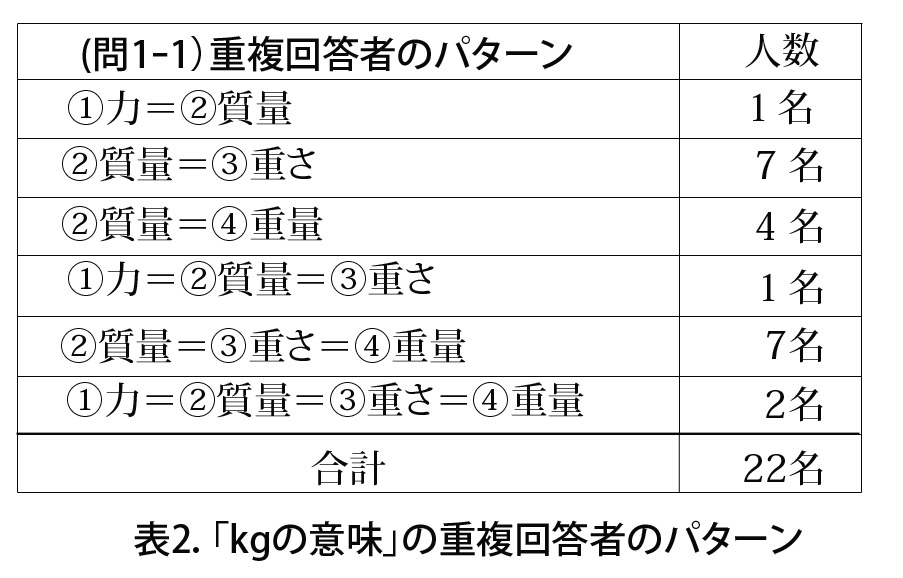

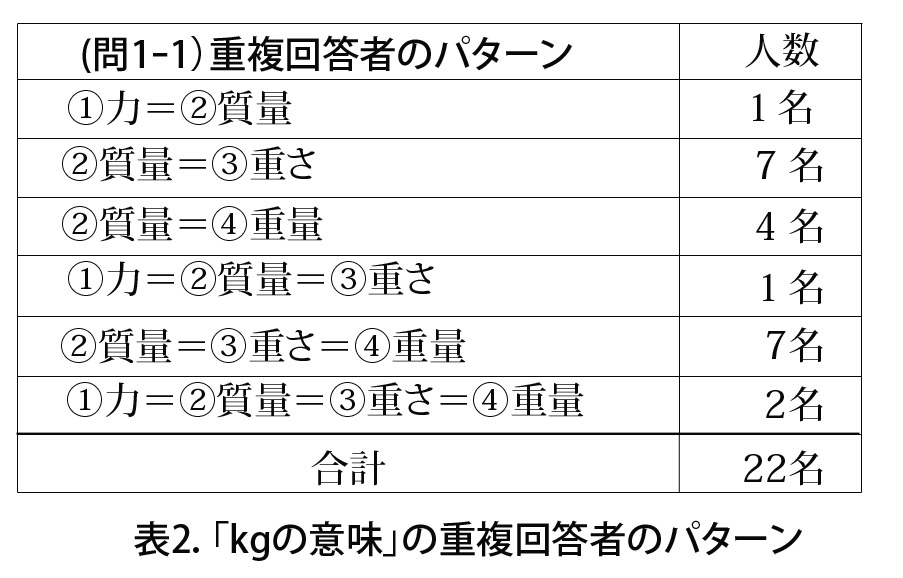

表2は「重複回答」者から見たkgの意味は「質量」=「重さ」=「重量」、またはそれに準じた見方の一覧と選択者の人数です。これを選択した生徒は表1に示した「経産省・用語法」の影響をかなり強く受けて、「kgの意味」の混乱の渦中にいる生徒たちです。経産省は省内に設置した「SI単位等普及推進委員会」において「kg」という記号さえ使っていれば、「重さ」=「重量」=「体重」(=「質量」)など対応する用語はどれでもよいという方針をとったので、その用語

法が日本中に流通していきました。その結果が大きく表2の高校生の調査データに反映されているとみてよいでしょう。

(注)①力=③重さ(4名)や③重さ=④重量(7名) の重複回答は正しい意味

なので、重複回答から除外し、③重さと読みかえてカウントしている。

「経産省・用語法」に従うと、健康診断での「体重」は実は「質量:kg」の意味であり、自動車の車体計量所での「車の重量」も実は「質量:kg」の意味であり、郵便局の料金表に表示している小包の「重量」も「質量:kg」の意味と読み解かなければならなりません。さらにマスコミやネットを通じて絶え間なくわれわれの生活にこうした用語法での情報が流れ込んできます。言葉に敏感な若い世代はそうした用語法が当たり前と先入観念をもたずにその影響をどんどん受けいれていきます。

こうした「経産省・用語法」に影響をうけ、重複回答した生徒たちが「自信あり、なし」を含めて26名いました。その内訳は「自信あり」グループが19%(5名/26名)、「自信なし」グループが81%(21名/26名)です。さらに「自信なし」グループが経産省・用語法によって特に強い影響を受け重複回答しているだけでなく、コメントHのケースから「重さ、重量」などの選択者にも相当の重複回答者の生徒が含まれていると推測して良いことがわかりました。つまり「自信あり」グループは「教科書や参考書」に支えられ、「自信なし」グループは「経産省・用語法」に強く影響されてこの2つのグループに分化していったものと思われます。

3.生活から遊離する理科(物理)

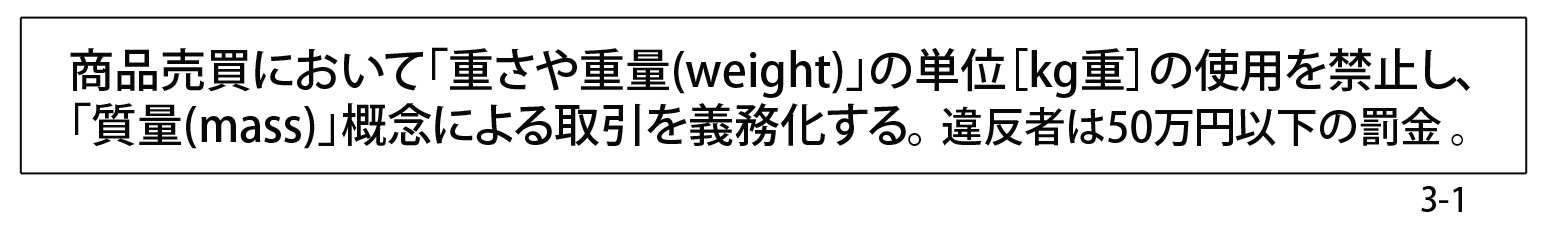

1992年に経産省によって推進された計量法の改正(完全実施は1999年)は、教育を受けている子供達のみならず実は国民全体に対しても非常に大きな影響を及ぼすものでした。しかし、その変化の核心については、大手マスコミが報道統制にでもあったかのように沈黙してしまい、国民にはその核心部分は報道されなかったので、その内容を改めてここで確認しましょう。

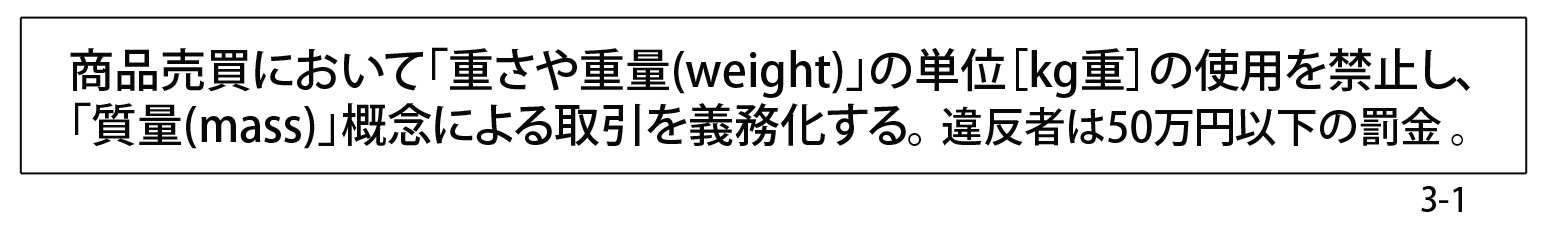

これは「SI単位」以外の使用を認めないシステムなので「全面SI化」とも呼んでいます。「全面SI化」は、最先端技術にとっては最適の単位系のシステムと言ってよいのですが、商品売買や生活者にとっては最悪の単位系のシステムと言って良いでしょう。なぜなら「全面SI化」すると商品を最も分かりやすい「重さや重量」で取引することができなくなるからです。その理由は「SI単位」では商品売買に使える「重さの単位」が欠落しているからです。今まで毎日使っていた商品の重さの単位「kg重」の代わりがSI単位系には存在しないので、商品売買に使う重さの世界にポッカリと穴があき空白が生じてしまいます。より端的に言えば、SI単位系の「重さ、力」の単位はニュートンですが、ニュートンには法定計量単位としての能力がないのです。従って、「全面SI化」をすると、必然的に「重さ、重量」の代わりに今度は「質量」概念で商品売買しなければならなくなるのです。 この法定計量単位の重大な変化について経産省、文科省、マスコミ、物理学や関連する教育学会は全く沈黙してしまいました。

こうした点を検討してみると1992年の改正計量法は、商品売買の歴史上かつてないほどのハイレベルな一大変化だったことがわかってくると思います。しかし、担当官庁の経産省はこの超ハイレベルな改正内容をはじめから国民に正面から告知するつもりはなかったと思われます。その理由は全国民が「質量」概念を理解し、それを道具として毎日の商品売買の手段としてこれを使いこなすことは不可能と判断したからでしょう。そこで、経産省はその法律の推進のために、「質量(mass)」と言う言葉の使用をできるだけ回避し、「重さ、重量、体重」などの言葉で置きかえる言葉の擬装をはじめています。さらに「kg」に一定の言葉を規定しないで「kg」という記号そのものを普及推進する方針をとりました。

経産省のこうした方針は、1992年頃からわれわれの生活の中に徐々に流し込まれていきます。そして計量法の改正にともなう異変が中学校において影響を及ぼしはじめたのは、2002年に改訂された教科書で生徒達が学び始めたときからです。それに呼応するように中・高校では、重さの単位「kg重」が教科書のメインストリートから消えていきました。「法定計量単位」から「重力単位」を廃止しても、商品売買上の取引や証明と無関係な研究・教育活動においては、計量法の規制の対象とならないはずでした。しかし、文科省は理科(物理)の教科書において「重さ:kg重」の単位を原則廃止し、そのかわりに天上から隕石でも落下してくるように「力:ニュートンの単位」を中学校理科に導入させました。文科省は、経産省の産業政策と全面的に同調し中・高校の教育においてもSI単位以外許容しない「全面SI化」の路線を2002年以降導入したわけです。

こうして生徒達は2002年以降、一方の生活においては「経産省・用語法」(「重さ」=「重量」=「体重」=「質量」)に取り囲まれ、他方の理科の公教育においては「全面SI化」され(「重さ」=「重量」=「力」)で教育されるという矛盾した2つの言葉の定義に直面することになりました。

そして公教育の理科では「重さ」という生活実感をもった物理量が不在のところで、「質量」概念を学ばなければならなくなります。いままでの理科教育は、科学の歴史的発展過程のように、生活実感のある「重さ・重量」をベースにしてそこから「質量」という抽象的概念形成の階段をたどっていく学習展開が可能でしたが、2002年以降はこの教育方法が、困難になってしまいました。文科省の方針によって理科教育の中から「重さ・重量」の梯子が取り外されてしまい、突然「質量」の理解までジャンプすることを要求されるようになったからです。例えば、運動方程式を学ぶ前に重さを計算するためには、運動方程式の結論である次の式(重さ=質量×重力加速度 N) を丸暗記しなければならなくなってしまいました。(または、何の説明もなく、重さ≒質量×10とよく丸暗記させています。

「kgの意味」について、「自信なし」と答えた調査全体の75%(171名/229名)の生徒の多くは、多かれ少なかれこうした「経産省・用語法」から影響をうけ、教科書物理と矛盾におちいり、論理的整合性がとれない中で漂流している生徒たちです。初めて理科で物理を学んだ中学2年生の頃は、全員が混乱し「自信なし」集団だったのではないかと思います。その中から「理科」と「生活体験」を切り離し「学校理科(物理)」だけに注目することによって「自信あり」グループの一群が分化していったのではないかと推測されます。

このことは次の「重量」という用語の使用頻度が「自信あり」グループと「自信なし」グループで鮮明に異なっている事からも推測できます。「経産省・用語法」が使用される生活体験の中では「重量」(=質量)という用語が多用されていますが、「教科書物理」ではまったくといって良いほど「重量」(=力)という用語が使われていません。こうした事情を反映して、経産省用語法に強く影響をうけた「自信なし」グループはkgの意味を「重量」という意味に受け取った生徒が24名(図4)もいたのに対して、学校物理に傾斜する「自信あり」グループにおいてはkgの意味を「重量」と言う意味に使う生徒が一人もいませんでした。

理科や物理の教科書は経産省の「全面SI化」政策に追随して、改訂されていきましたが、この方針によって「kg重」から「N(ニュートン)」に改訂された理科の教科書を見た当時の中学校の教師は、「理科が生活から遊離していく。」とブログで驚きの心情を述べていました3)。このコメントのように今度は「理科」を学ぶ生徒たちが「N(ニュートン)」という生活とまったく無縁な力の単位を受け入れ、理科(物理)がそもそも生活から遊離した別な世界の存在として受け止め始めます。つまり「自信あり」グループは、理科(物理)から生活を分離することによってあやうい「自信」を獲得し始めたグループとも言うことができます。

他方、「自信なし」グループは、「生活」(経産省・用語法)と公教育の「理科」(SI単位系)との間で混乱し、「経産省・用語法」を駆使しても全く論理的に整理できないためとても複雑な反応をしています。恐らく、生徒にとって「理科」は「生活体験」の中にあり、それと矛盾する事自体が信じられないという健全な科学観を持っており、それが逆に「自信なし」グループを混乱に長く引きとどめているのではないかとも思われます。

(前半:終わり)

NEXT(3)へ