現在、記事の画像の一部が表示されていません。修復中ですので、しばらくお待ちください。

レントゲンとX線のリスク意識(第1回)---創造的知性と負の遺産--- (1)

1.はじめに

図1.W.C.レントゲン

W.レントゲンは1895年11月頃から2ヶ月の間、実験室の中で不安と恐怖に襲われながら、X線を発見している。それは人間の骨を映し出すX線がいかに当時の常識から、かけはなれた存在であったかを物語っている。もちろん、このときレントゲンは自分がX線によって被ばくしているという意識は持っていない。X線の発見は世界中から絶賛を受け、その後放射線・核の時代の扉を開いていくことになるが、同時にそれは自分の「人生の結晶」によって自分のみならず多くの人々に放射線障害者を作り出していくことの始まりにもなる。W.レントゲンやM.キュリーを別として、その後の科学者のほとんどは「知的創造」の場面にのみ携わり、「負の遺産」は、もっぱら市民、作業員、兵士が被爆者として引き受ける分業体制が確立していく。こうしてみると、レントゲンやキュリーは放射線を発見した「創造的知性」の人であるとともにその結果である「負の遺産」も自分の肉体で受け止めるという特別な境遇を生きた人ともいえる。

自分の「人生の結晶」が他者を傷つける、という微妙な問題を饒舌に語る人は皆無である。したがって、それについて語っている資料はとても少ない。「創造的知性」と「負の遺産」の分業化がさらに徹底している現在においては、そこに潜む問題点を解きほぐすことがさらに困難になっている。

以下ではそういう特別な境遇にあったW.レントゲンが、華々しい歴史的発見の裏側にひっそりと横たわる「負の遺産」をどのようなリスク意識でとらえていたのか、という視点からX線の発見過程をたどり返してみる。まずは、レントゲンがX線発見を伝えるためにとった情報戦略の話からはじめてみよう。

2.不吉なX線の超克

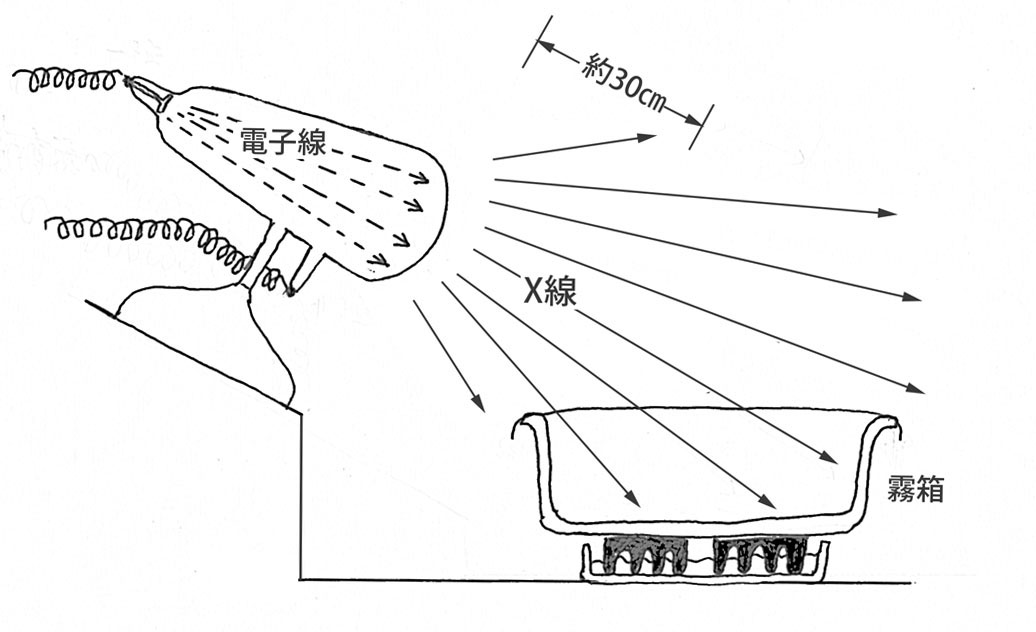

W.レントゲンは、約2ヶ月の間、極秘にしてX線の実験に没頭している。表向きの研究内容は,当時流行していた陰極線の実験(放電の実験)の追試である。そこから新たに発見した「X線」については、友人、学内の同僚、助手、妻にも一切を知らせることなく研究を進めている。X線写真の焼き付けをしてもらう業者には不思議な陰影の写真ばかり依頼しているため、心霊写真まがいの研究をしているなどと噂を立てられないようにあらかじめ口封じもしている。

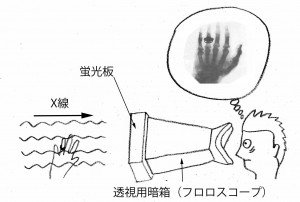

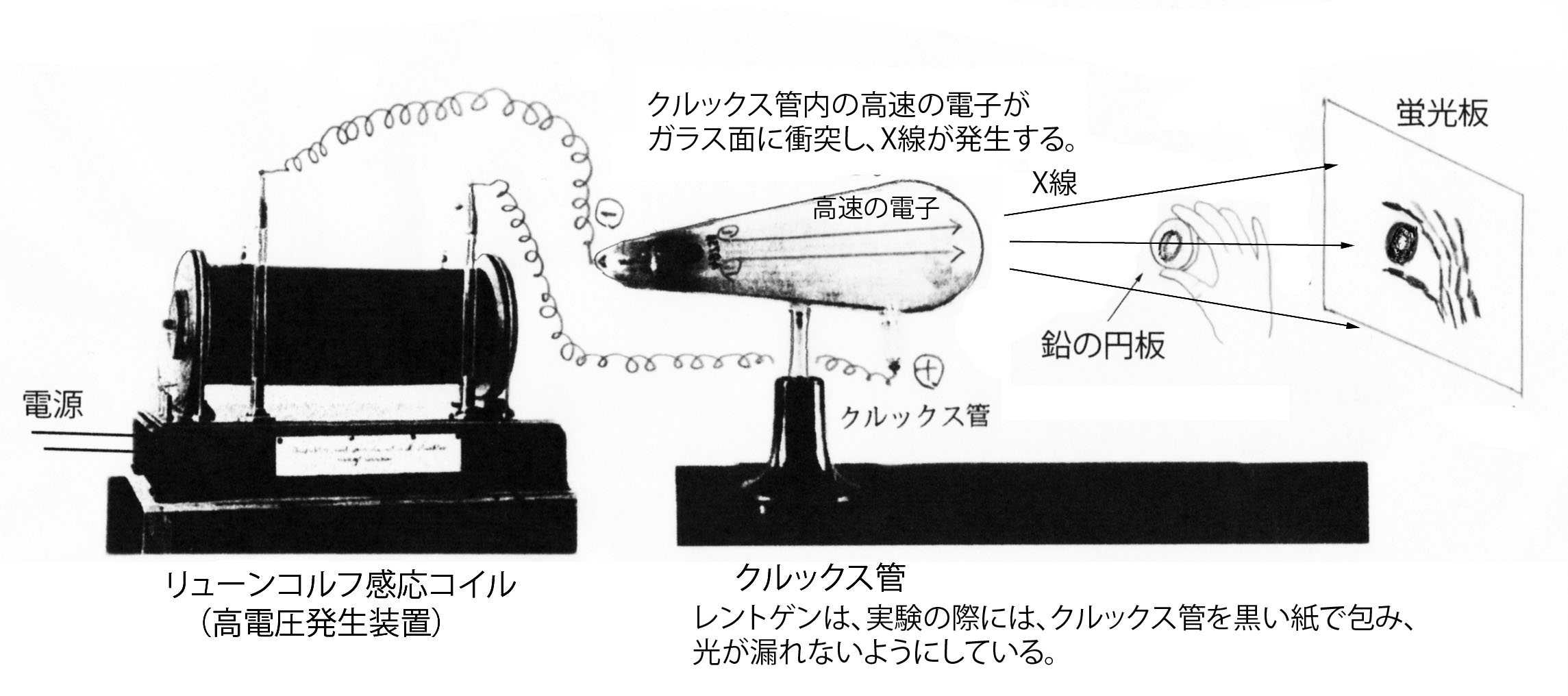

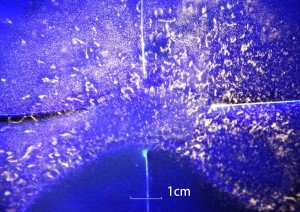

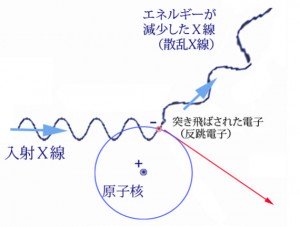

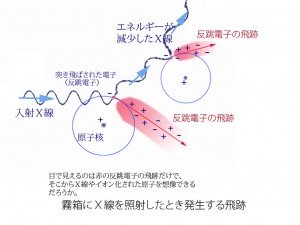

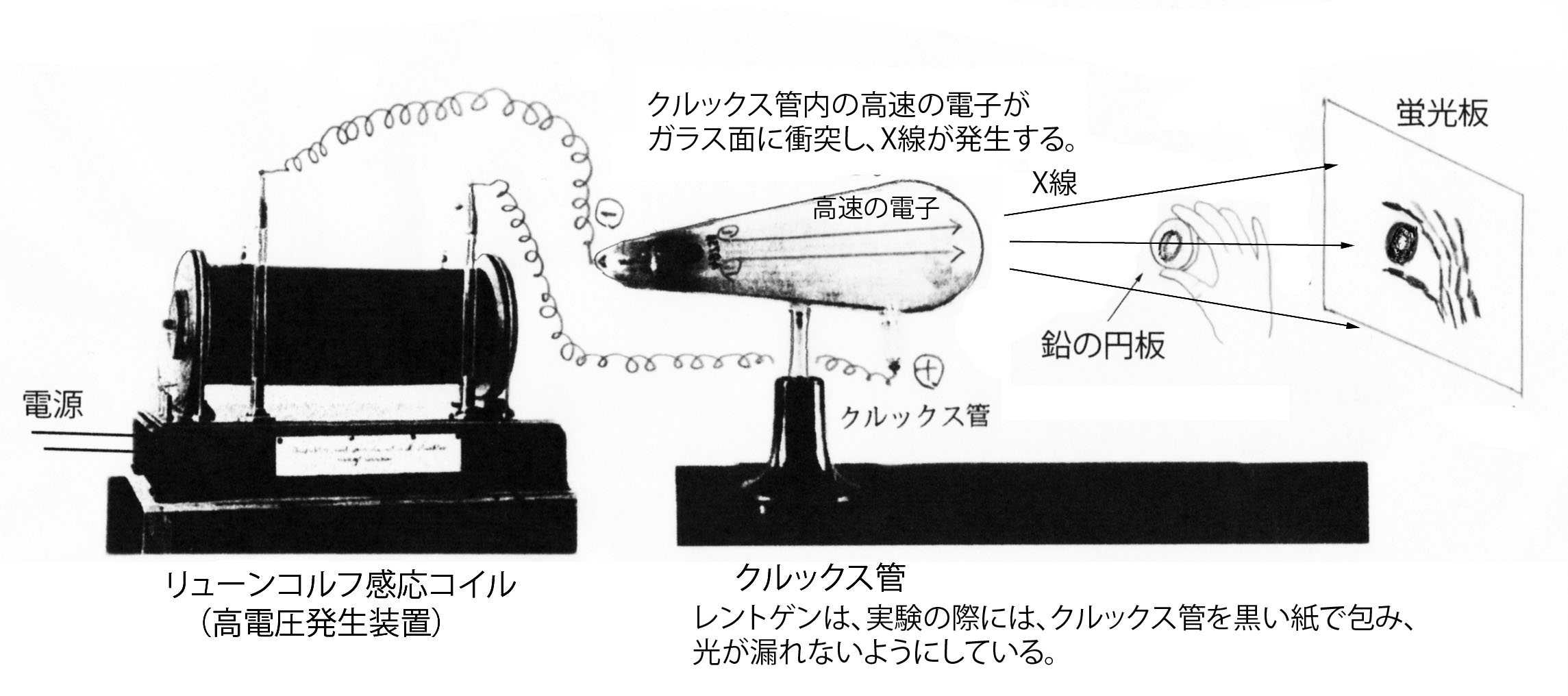

徹底した情報統制をしながら一人で研究を進めている時、レントゲン自身がX線の発見をどういう感情で受け止めたのか、体験の記録がある。図2のようにX線を放出する放電管とX線によって光る蛍光体の間に鉛の円盤を手で持って蛍光体にうつる陰影を観察をしていたそのときのレントゲンの体験をW.Niskeは次のように紹介している。

「彼が驚いたのは、鉛の円板のはっきりした輪郭のみならず、親指と人差し指の輪郭までも見えてきた。もっとびっくりしたことに、暗い陰影の中に彼自身の手の骨の明瞭な輪郭が認められたのである。

図2.X線の実験セットの一例

図2.X線の実験セットの一例

ウィルヘルム・レントゲンは思わず身震いした。彼にとって身の毛のよだつ恐ろしい光景であった。生きた組織の中にある彼自身の骨が長いお化けのよう な黒い陰影を投げかけていたのである。重々しい疑惑と素直な驚愕とが頭の中でせりあっていた。レントゲンは突然実験を止めた。少し前までは、学者仲間の目 に、偉大ですばらしい名声が約束されているように思われたものが、悲惨な悪評に変わってしまうかも知れなかった。彼は物理学者としての責任をとらされて、 排斥され、全く破滅することもあり得た。」(『レントゲンの生涯』W.Robert Nitske、P79)

また、次の文章では、レントゲンが驚異のX線に対してどう対応していったのかが、感想とともに述べてられている。(文中ではまだ「X線」という名称がついていないのでレントゲンは単に「線」と呼んでいる。)

「私が最初に透過するという驚くべき線を発見したとき、それは正しく驚愕すべき現象でありましたので、そんな線が実在することを確かめるために何度も何度 も同じ実験を繰り返して、自分自身を納得させなければなりませんでした。(中略)それが事実なのか幻影なのか?私は疑惑と期待の間を苦しみながら往来しま した。」(『レントゲンの生涯』W.Robert Nitske、P3)

レントゲンはX線に対する恐怖感を、X線の現象を客観的に記述する ことによって払拭しようとしている。そのために、まず信じがたい現象の確認を繰り返し行っている。可能な限り材料を変え、X線の性質をいろいろな角度から 徹底的に調べ上げていく。そしてX線は,粒子か?波動か?エーテルか?今まで既知の現象を記述するために駆使してきた科学的カテゴリーのどこかに適切な置 き場所がないかを検討する。レントゲンはこうした作業を通じてX線に対する不安や恐怖の感情を分離し、科学的現象としてのX線を抽出している。

1895年12月22日(日)、実験も終盤にさしかかったころ、レントゲンは実験室に初めてベルタ夫人を呼び、何の実験をしているかを説明し、彼女に手のX線写真の撮影をさせてもらいたいと頼んでいる。

Nitskeはベルタ夫人がX線によって自分の骨の映像を見たときの心情を次のように紹介している。

「ベルタは一瞬息をのみ、この骨のようなものが実は彼女の手であり,自分の骨を見ているのだと説明されて、ゾーッと背筋が寒くなるのを覚えた。ベルタにとって後の多くの人々と同様、自分自身の骨の気味悪い姿を見て、なんとなく早死の前兆になるのではと心配した。」(「レントゲンの生涯」W.Robert Nitske , p2 ,考古堂)

図3.ベルタ夫人の手 (X線写真)

ベルタ夫人の反応は、X線に対する一般市民の情緒的反応になる可能性があった。それは同時に発見当初のレントゲン自身の情緒的反応でもあった。ただレントゲンは信じがたい現象を繰り返し確認し、X線に関する様々な科学的検証作業を通して、「恐怖感に襲われる自分」から科学者としての自分を取り戻している。

レントゲンが自分を振り返り、そしてX線と初めて向き合う大衆の姿を想像すると、大衆はX線を「死の光線」とみなす情緒的な反応に共鳴し、歯止めがかからなくなるかもしれないと思う。レントゲン自身やベルタ夫人の当初の反応を考えれば、この19世紀末の社会でもまだそういう危険性をはらんでいると、十分考えられるだろう。こうした情緒的反応を回避し、冷静に科学的見地からX線の発見を受け止めてもらうためには、どのようにX線の発見を知らせればよいのか。あるいは、どういう知らせ方を最悪として回避すべきなのか。

レントゲンは実験装置を使ったプレゼンテーションに抜群の説得力があり、その才能は友人から高く評価されている。そうしたレントゲンがX線を発表するためにとった行動を詳細にたどってみると、そこには「死の光線」に対して緻密に考えられた情報戦略とそれに対する社会の予期せぬ反応がよく見えてくる。

3.X線の誕生とレントゲンの情報戦略

こうして極秘に進めた研究成果は、1895年12月28日に『新しい種類の線について(第1報)』(以下では、「第1報」と略称する。)という論文になりヴィルツブルグ物理医学協会に提出されている。論文の内容が重大なためレーマン教授と編集者3名で掲載を即決し、ただちに印刷所へまわしている。レントゲンは、その論文の別刷りを後日受け取り、日ごろ信頼を寄せていた90数名に及ぶ高名な研究者や友人にその別刷りと「ベルタ夫人の手」や「羅針盤」、「木箱の中の分銅」のX線写真3点と年頭の挨拶をセットにして1896年1月1日に郵送している。そして、1月5日のウィーンの新聞『プレッセ』紙にX線発見の記事が掲載され、翌日にはロンドンからただちに世界各国に打電されている。

レントゲンから論文の速報を、受け取った人々はそれぞれの人脈をたどって多くの研究者へ伝えられていく。こうしてX線の論文は、投稿した12月28日から新聞報道された翌年1月6日までのわずか10日くらいの間で、主要な研究者と一般市民にとって既知のものとなる。多くのレントゲン伝などが伝える、こうしたいきさつだけではレントゲンがX線発見の発表を急いでいたということしか見えてこないので、彼の行動内容をもう少し詳細に見てみよう。

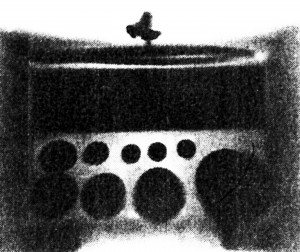

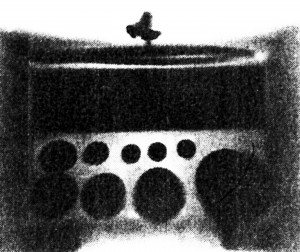

図4木箱の中の分銅

レントゲンは12月28日にヴィルツブルグ物理医学協会会長のレーマン教授に原稿を持ち込み、即日受理し、印刷にまわしてもらうための交渉をしている。ヴィルツブルグ物理医学協会では年報に原稿が掲載されるためには事前に協会での口頭発表を義務づけていた。しかし、12月28日の時点では、それはとうに終了し、掲載原稿は編集も校正も終了し、すでに年報は印刷中であった。レントゲンはその印刷中の年報に、自分の原稿を差し込んでもらうことを交渉している。さらにその論文の別刷りを印刷・製本して、なんと4日後の1月1日までに入手したいということまで要望している。破格の要望である。

当時の暦を調べてみると、レントゲンが原稿を持ち込んできた12月28日は土曜日にあたり、翌日29日は日曜日である。記 録には28日に即日印刷にまわしたとあるが、実質の印刷・製本の作業日は、30日(月)、31日(火)の2日間か、1日をいれた3日間だろう。そうした情況でありながらレントゲンは、すべての要望をレーマン教授と3人の編集委員に丸呑みしてもらう離れ業に成功している。レントゲンは、一体彼らをどのように説得したのだろうか。

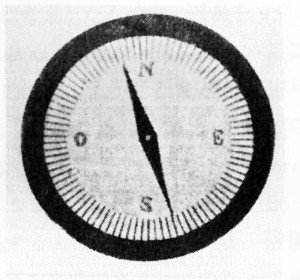

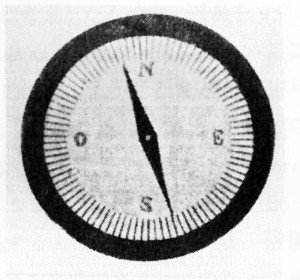

図5.金属ケースの中の羅針盤

(X線写真)

レントゲンは、論文の別刷りと年報を1月1日(水)に予定通り受け取っている。彼は投稿原稿を持ち込んだ日からたった4日間で、論文の別刷りと年報を手にしてる。こうして論文は、学会という「真理の殿堂」を経由することによって、あっという間に一科学者の研究成果が、「真理が記述された文書」に変身していく。このような一瞬と言ってよいほどの短時間で処理されたため、レントゲンの原稿が世間を迷わす不穏な研究として漏れ出ていく可能性はとても小さいといえるだろうが、レントゲンはさらに完璧を期している。

レントゲンの論文「第1報」には、写真も図も全く掲載されていない。余計な言説は何ひとつない見事な文体の論文として有名である。論文にはレントゲン自身が信じがたかったX線の現象が数多く報告されているため、それらの現象を科学的に裏付ける写真が不可欠であるのだが、レントゲンは、「ベルタ夫人の手」などのX線写真3種類は、論文に掲載せず、彼の個人情報として私信に同封している。そのために写真は最大で3種類を約90人分とすると合計約270枚もの写真を事前に準備しなければならなかっただろう。この理由は、学会投稿論文にベルタ夫人などのX線写真を添付すると、活字拾い・印刷・製本などの作業過程でこの驚愕の写真を目にした職人たちによってあっという間に世間に不穏な噂として広まっていくとレントゲンは予想したからだろう。

レントゲンは論文の別刷りが入手できると、直ちに90数名の高名な研究者・友人に郵送するために、あらかじめ焼き付けが終わり準備してあったX線写真3点と「別刷りの論文」に「年頭の挨拶」の袋詰めの作業をする。あるいは、事前に「X線写真」と「年頭の挨拶」をあらかじめ袋詰めし、別刷りを入れれば作業が終わる状態にして、1月1日(水)に論文の別刷りが届くのを待ったのかもしれない。そして1896年1月1日(水)の夕方、レントゲンはベルタ夫人とレントゲンの速報の投函を終えたという記録がある。こうしてX線発見の知らせは、「論文の別刷り」と「X線写真という私的情報」をパッケージにし、90数名に限定したレントゲンのダイレクトメールという異例な方法で行われた。

このように見てくると、12月28日から1月1日までの4日間は,無理に無理をかさねて詰め込んだスケジュールというよりも、その裏で緻密に練り上げられた計画であることがよく分かってくる。このスケジュールを逃すと、論文の別刷りが配布されるのは1月1日よりはるかに遅くなり、その前に研究内容が不穏な話として世間に歪曲されて漏れ出て、収集がつかなくなる可能性があっただろう。噂話や新聞報道が先になったとき、もっとも致命的なことは新聞報道の誤った内容、ゆがんだ噂を科学的に修正し、レントゲンをアシストできる科学者が皆無に近いことだろう。これは、レントゲンが孤立し、もっとも社会的に危険な状態に追い込まれかねない最悪のケースである。これはレーマン教授をはじめとしてヴィルツブルグ医学協会の編集委員に異例の決断させた理由であろう。

レントゲンが思い描いていたX線発表の情報の流れは、先ず、1月1日に発送した論文の別刷りが、年明け早々に各地の主要な研究者・友人に届く。それを受け取った研究者たちは「ベルタ夫人の手のX線写真」を一瞥してただ事ではないことを理解する。ただちに「別刷り論文」を読み通すだろう。その人は、同僚や友人や関連研究者などにその内容を伝えるか、研究会が開催されそこで議論される。90数名の科学者を起点として世間と隔絶された学会の情報ルートに乗ってX線の発見に対する科学的理解者は短時間でその何倍にも広がっていくはずである。

そのあと各地の新聞記者がどこかの研究会の学術情報としてキャッチして動き出しても、その頃には、各地の主要な研究者のみならず多くの研究者も論文を読了し、互いに議論も交わしているので、不安を煽るような反応に科学的見地から冷静にコメントできる状態になっていると、レントゲンは考えたものと思われる。

例えば、年明け早々の1月4日にウィーン大学のエクスナー教授は、レントゲンから送られてきた別刷り論文とX線写真を研究会で紹介すると、会場はたちまちX線についての議論で沸騰している。どの研究会においてもベルタ夫人の手のX線写真が注目をあびたことだろう。論文の別刷りは学会発の学術情報であり、ベルタ夫人などの3枚のX線写真はレントゲンの個人情報である。それがいまやX線写真が主役となり別刷り論文に権威を与えるかのような逆転現象が起きている。その研究会に参加していたプラハ大学の物理学教授のエルンスト・レッヘルは、父がウィーン新聞の編集長をしていたこともあり、論文とX線写真も借り受け、X線発見の報をその新聞社に持ち込んでいる。こうして1896年1月5日にウィーンの新聞『プレッセ』紙が初めてX線発見を伝えている。レントゲンの地元のヴィルツブルグでは、4日後の1月9日になってようやくその新聞報道をしているので、レントゲンはX線情報をどこにもリークせず、できるだけ新聞報道が遅くなるように、マスコミを無視したものと思われる。その方がレントゲン発の別刷り論文がより多くの研究者の目に触れ理解される時間が確保されるからだろう。

これは、同業者である科学者で順調にことが流れていった場合であり、そうでない場合もある。たとえば、プロイセン物理学会の幹部のもとにもレントゲンのダイレクトメールが届けられるが、写真と論文を読んでも事実と判断できず、プロイセン物理学会の記念式典の場で正式の発表を差し控えている。画期的発見に対する反応には2つあり、一つは自分自身の論理性と格闘しながら了解する人と、もう一つは論文ではなく論文を認める人がいるか他者の顔を通して判断する人だ。

こうした様々な反応を抱え込みながらもレントゲンの情報戦略どうりにことが進んでいく。しかし、新聞報道は、だんだん様子があやしくなる。伝言ゲームで伝言が繰り返されるごとに情報がゆがんで行くように新聞社から新聞社へ打電した内容が伝えつがれていくにつれ、X線の記事はレントゲンの意図を越えて変容していく。その内容の歪みは、レントゲンが当初危惧していた「死の光線」とは異なった予想外の方向に変容し、しかも「X線ブーム」と呼ばれる大きなうねりに成長していった。

4.X線の発見の反響

NitskeはX線発見に対する当時の反応を次のように紹介している。

「沢山のメッセージが世界中からレントゲンに洪水のように送られてきた。その大半は素晴らしい発見に関するお祝いの辞であったが、中には中傷とか嫉みとか批判するものもあった。また非難するものすらあり、その上”全人類の破滅をもたらす死の線”という死の恐怖を表明するものもあった。」(『レントゲンの生涯』W.Robert Nitske、P81 )

レントゲンがもっとも心配した「死の光線」という煽情的受け取り方は、圧倒的多数の賛辞の山にかき消され、レントゲンの情報戦略は見事に成功し目的を達成している。

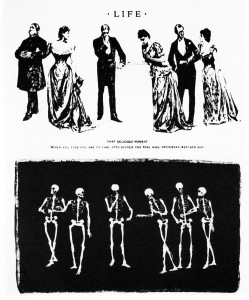

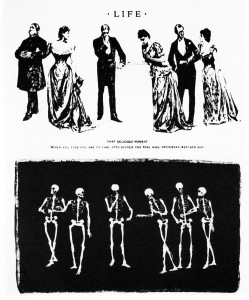

図6.LIFE誌に掲載された風刺画

しかし、新聞報道の内容に対して,レントゲンはめずらしく友人ツェンダーへの手紙で次のように泣き言のようなことを書いている。

「ウィーン新聞が先頭を切って宣伝ラッパを吹きならし、それから他のものが追随したのです。2、3日で何もかもうんざりしてしまいました。私自身の研究はもはや見る影もなくなってしまいました。写真は私にとって結論への手段であったのですが、これが一番大事なことにされてしまったのです。」(1896年2月8日「ツェンダーへの手紙」より)

大衆のX線の受け取り方は「ベルタ夫人の手」の透過写真にもっぱら好奇の目がむけられ、どこか度が過ぎたブームの流れを作っていた。レントゲンが、「死の光線」という情緒的反応を否定するためにもっともわかりやすい科学的証明として発表した妻の「手のX線写真」は今や世間から好奇のまなざしで受けとめられ、体を透視できることの道徳的問題にまでヒートアップしている。パリでは、X線によって体が透けて見えるので女性が一時外を歩かなくなったり(図6)、アメリカではX線を通さないというふれこみの下着まで売りにだされている。

図7.LIFE誌に掲載された漫画

レントゲンはこうした予想外の大衆の反応で妻を傷つける結果をまねいたのではないかと、心配したことだろう。大衆はX線を「死の光線」として受け止めることからその対岸にある娯楽や「エンターテイメントとしてのX線」へとジャンプしていたのである。

X線ブームは彼の科学的営為の過程が無視され、科学的実証手段としてのX線写真が玩具のようにもて遊ばれ、彼の自尊心が傷つけられていることを強調しているが、それはX線を危険視するイメージをレントゲンの徹底した情報戦略によって一掃され、大衆がX線から無防備となった結果でもあった。

X線発表直後のレントゲンは多忙を極め、賞賛や嫉妬や神を恐れぬ行為という非難の手紙を読み、次々に舞い込む講演依頼を断り、訳が分からない人の訪問客の対応をし、論文「第1報」でやり残したX線の研究に取りかかる時間もひねりだせずにいた。X線の発見後、4週間なんの実験もできずに、レントゲンは当惑した日々を送っている。

NEXT(2)