現在、記事の画像の一部が表示されていません。修復中ですので、しばらくお待ちください。

レントゲンとX線のリスク意識(第4回)

8.「トタン小屋」製作の背後にあるもの

レントゲンは、ダムに対して「トタン小屋」の製作時期は「初期の頃」のあとと答え、その使用目的は「移動用暗室」や「写真乾板」のかぶりを防ぐためと説明している。「移動用暗室」の具体的使用方法は述べていないため単に「暗幕代わり」だけと受け取られかねない説明をしている。レントゲンはダムに間違った説明しているわけではないが、「トタン小屋」の製作目的には、いろいろな理由がオーバーラップして設計・製作をされているため、「移動用暗室」としての役割の全体像をレントゲンはダムに説明しきれなかったからだろう。以下で、トタン小屋の製作時期とレントゲンが説明しなかった「トタン小屋」の設計の背後にあるものについて詳しくふれてみよう。

(1)「トタン小屋」製作時期について

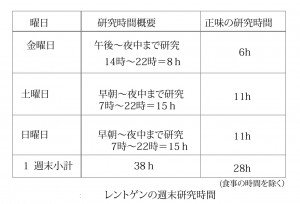

レントゲンはトタン小屋をいつ頃製作したのだろうか。レントゲンは、ダムの質問に答えて、「初期の頃の実験では—不便だったので」と答え、「トタン小屋」は実験を始めてからまもなく製作を開始したとみられる。 レントゲンはX線の存在に気がつき猛烈なペースで実験を始めたのは11月8日(日)からである。彼は、内密で研究を進めるために学生や助手がいなくなる金曜日の午後から日曜日の夜までの3日間の週末に集中的に実験を行っている。その3日間はX線に被ばくをしながら実験をし、残りの4日間はX線被ばくのない通常の大学の仕事をするというローテーションで12月20日(日)まで計6回の週末実験を繰り返している。1回の週末実験にあてた研究時間は、当時の資料を考慮して試算すると最大28時間程度と見積もることができる(この試算の詳細は、末尾の「研究時間の見積もり」を参照。) トタン小屋は実験を始めて間もなく作られているようなので、週末実験6回のなかの1回目か2回目あたりにトタン小屋を製作したものと思われる。 ただ、このトタン小屋を製作するには、X線についてある一定程度以上の実験にもとづいた知見がなければ製作ができないので、初期の頃といっても実験を始めた直後ではない。例えば、小屋の全体は、X線の遮蔽能力の高い亜鉛板を使っていて、クルックス管と向き合う正面の壁の亜鉛板は、直径46㎝の円形にくりぬかれそこからX線が透過しやすいように1㎜厚のアルミニウム板で蓋がされている。 レントゲンは、X線の透過性に考慮して金属板を使い分けているだけでなく、一定程度だろうが金属の定量的透過性のレベルにまでも知見が及んでいると思われる。また、写真乾板のかぶりを防ぐための対策にトタン小屋の役割についても述べているため、X線写真の撮影で確認できることがすでに既知になっている可能性が高い。 図15.実験室の配置と初期のトタン小屋

図15.実験室の配置と初期のトタン小屋

レントゲン自身が信じられない現象を前にして「何度も何度も同じ実験を繰り返して、自分を納得させなければなりませんでした。」とも述べている。 こうした点を考慮すると、週末実験1回(金、土、日)でこれだけの知見に到達できるのは、難しいと思われる。2回目の週末実験前後あたりがトタン小屋の製作時期である可能性が高い、と思われる。 また論文「第1報」発表後レントゲンは「トタン小屋」の改造に着手し、バージョンアップ版を製作している。この2つのトタン小屋を区別するために最初に製作したトタン小屋は「初期のトタン小屋」と呼ぶことにする。

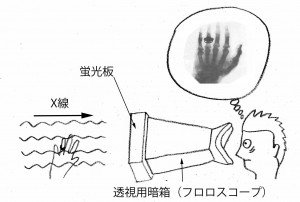

(2)「初期のトタン小屋」でのX線の防護対策

雑誌記者ダムが細かく報告しているデータから書き上げた実験室の平面図は図15に示した通りだが、その図面などからレントゲンの実験方法に大きな変化を示すものが二つみられる。第1にあげられるのが、すでに述べたトタン小屋の壁の仕様である。正面の窓のみ1㎜厚のアルミ板を使用していることを除いてすべての壁にX線が透過しにくい亜鉛板を使っていること。 第2は、レントゲンはトタン小屋を「移動用暗室」(傍点筆者)と呼んでいることからクルックス管とトタン小屋の距離を最適条件に移動して実験していることである。 ダムがインタビューに来たときはクルックス管とトタン小屋の距離はあらかじめ約5インチ(約12㎝)というかなり接近した値にセットしている。そしてレントゲンはダムをトタン小屋に招き入れ、ただちにX線の透過性を体験する実験に取りかかっている。本を蛍光板の前に置いたり、取り除いたりしても本によってX線は全く影響を受けないことを蛍光板の発光現象からダムは明瞭に確認をしている。このときダムは、トタン小屋の中で実験しているが、まったくといって良いほどX線から防護されていない。図15をみると明らかなように、L(クルックス管とトタン小屋の距離)が10㎝程度の場合、X線の取り入れ窓の大きさが直径46センチなので人間一人がX線を亜鉛板によってさえぎることができる影の部分はほとんどできない。亜鉛板の遮蔽効果はなく、この実験の実施方法では、トタン小屋があってもなくてもX線の被ばく

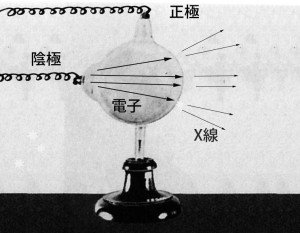

量は全く同じである(注)。 実は、ダムが体験した実験の方法は、レントゲンが通常実験をする方法とは全く異なっている。ダムに実施した方法は、多忙なレントゲンが体験実験の時間を節約するために実施した方法で、X線の防護を考慮していない方法である。レントゲン自身がトタン小屋を使いダムが体験したのと同じ透過実験をするならば、次のようにするだろう。 レントゲンが実験をする場合には、クルックス管とトタン小屋の距離を5インチ(12㎝)よりもっと大きくするだろう。その理由は、トタン小屋には外部からの光を完全にシャットアウトできる暗室としての機能があり、その効果を生かせばクルックス管との距離をもっと大きくできるからである。実験メニューに応じて実験効果を確かめるのに必要な最低の蛍光を得るための最大の距離をまず突き止めなければならない。通常は試行錯誤して多少は時間がかかるだろうが、慣れているレントゲンは、その距離がすでに大体わかっているだろう。 クルックス管とトタン小屋の距離を実験に支障がない範囲で最も大きい値にセットしたら、レントゲンはトタン小屋の内部に入って扉を閉め、目が完全な暗闇に慣れるまで待機し、内部の暗黒に十分に目がなれてから実験を始める。こうして目の最高の感度の状態で実験結果を確認できるようにして、最低のX線の強さで実験をしようとしている。そのために一度暗室に入ったら外に出る必要がないようにトタン小屋の内部に、クルックス管の電流を遠隔制御するための電流コントローラーを引き込んでいる。こうした方法で実験を行うと、実験の開始までの準備時間はかかるが、X線の被ばく量は大幅に減少させることができる。 もし、トタン小屋の効果によってクルックス管から今までの距離の3倍離れることができればX線の被ばくは9分の1になる。10倍離れることができればら被ばくは100分の1にもなる。被ばく量は距離の二乗に反比例するのでその効果は急激に現れてくる。この2乗に反比例する法則について、レントゲンはクルックス管から10㎝、20㎝の距離でデータをとり、第1報でその実証に成功しているので、距離によるトタン小屋によるX線防護の効果は、レントゲンが簡単に計算し予測できたことであろう。また、クルックス管とトタン小屋の距離が大きくなるにつれ、X線は平行光線の状態に近くなって実験者に到達するので、トタン小屋によるX線の遮蔽ゾーンも大きくなっていく。 ダムの場合は、レントゲンがあらかじめクルックス管とトタン小屋の距離を5インチ(12㎝)というかなり接近した距離に設定しているので、実験結果の透過映像はダムが暗闇になれる時間の必要もなくただちに確認できている。ダムの実験メニューは一つしかなくしかも体験時間は短いので、X線の防護に配慮をしないで実験を実施したものと思われる。 トタン小屋のX線の引き込み窓のサイズを直径46センチというかなり大きいサイズにしているが、X線防護の観点からすると、窓を小さくしてX線ビームを絞るのが最もオーソドックスな対策である。何故、窓のサイズを小さく絞らなかったのだろうか。 その理由は、第1報のなかで報告されている実験メニューと関係がある。たとえば、ガラス、アルミニウム、方解石、石英などは、同じ密度をもった物体であるが、当初はX線の遮蔽性能は物体の密度の大きさで決定されているのではないかと考えられた。そこで、その物体を同じ厚さにした試料を用意し、それらのX線の透過性は同一かどうかを確認するために、試料に同時にX線を照射し蛍光板などでその結果を比較しながら確認していっている。 また原子量と透過性の関係を調べるため、「白金、鉛、亜鉛、アルミニウムの薄板を圧延によって作成し、これらがすべてほぼ同じ透過性になるまでそれぞれの厚さ」を変化させていく根気のいる実験をしている。このときそれぞれの透過性が同一になっているかどうか、を検証するためには、先の密度の例と同様にある程度の大きさの映像が必要になるからだろう。 レントゲンは、このようなトタン小屋の設計の背後にある事情については、ダムに全く説明していない。レントゲンはダムに対して厚い書籍のX線の透過性についての科学的に立証された事実は丁寧に説明しているが、トタン小屋の機能といまだ科学的裏付けのないX線障害の防護についても全く説明していない。レントゲンにとっては、X線実験においてトタン小屋が必要不可欠な存在であることを世間にオープンにしたことでよしとしたのかもしれない。 3)バージョンアップ版の「トタン小屋」 3月9日に投稿した論文「第2報」のための実験においては、高性能なフォーカス管を使い始めたためX線の被ばく線量率が一気に増加し、X線障害の危険性も飛躍的に高まった。また、第2報においては実験テーマの中心がX線の電離作用に移っている点も考慮して、「初期のトタン小屋」のX線防護システムを大幅にバージョンアップしている。

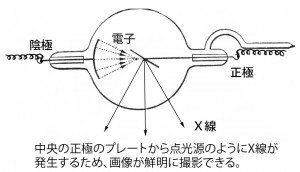

図からわかるように「バージョンアップ版」では正面の亜鉛板の壁の上に鉛板を貼り2重にし、X線を取り入れる窓を今までより10分の1のサイズの直径4㎝に縮小している。トタン小屋に導き入れるX線によってレントゲン自身が被ばくしないようにビームを絞ることによるX線防護対策を施している。論文「第2報」は、「第1報」に掲載が間に合わなかったX線の電離作用というテーマが中心のため、「第1報」の時のような大きな画面が不可欠ではなくなっていることが影響していると思われる。また、同時に電離の実験のさいに発生したイオンがトタン小屋の外部に漏れ出たり、入り込んでこまないように小屋の徹底した気密化もはかっている。このようなトタン小屋のバージョンアップがおこなわれたのは、「第2報」の実験が行われる前の1896年2月はじめ頃と推測される。 (4)リューンコルフ感応コイルからの電磁波の対策 当初は、X線の透過性が小さく手の平程度のX線写真しか撮影できなかったが、放電管の真空度を上げ、高電圧を加えて行くにつれだんだん人体の深部のX線写真の撮影が可能になっていく。こうしてリューンコルフ感応コイルに加える電圧がどんどん高くなっていくと、未体験の高電圧によって生じた強力な電磁波が体内に誘導電流を発生させ、火傷を起こしているのではないかと、危惧されはじめたものと思われる。実験装置の配置図(図18)を見ると、リューンコルフ感応コイルが、部屋Bから隔離されて部屋Aに設置されているので、レントゲンはコイルから発生する電磁波の及ぼす障害の可能性を考慮し、念のために距離をとってその対策をしている可能性がある。 (5)レントゲンのX線防護対策 このようにレントゲンは、科学的レベルで考えられる火傷の原因をリストアップし、確率の高い対策から低い対策まで考慮し、網羅的に実施するX線に対する防護システムを実施している可能性が高い。しかも、このすぐれた防護システムは、論文「第1報」のための第2回の週末実験前後という時期(「初期の段階」)に、はやばやと実施されていると推測される。 こうした慎重なレントゲンの防護対策がなかったならば、論文「第2報」、「第3報」と急激に被ばく環境が悪化する実験室での研究活動に、レントゲンの健康はとうてい耐えられなかったであろう。エジソンの助手ダリは急性症状において火傷、潰瘍を発症し、晩発性障害で発ガンし、死亡している。それに対して、W.C.レントゲンは急性症状において火傷の発症でとどまり、潰瘍も晩発性障害のガンも発症していない。この差違をもたらした最大の原因は、ダリの上司であるエジソンは火傷・潰瘍の原因を最後までX線が原因と認めなかったのに対して、他方のレントゲンは科学的検証を経ていなくても可能性の高い原因に対して網羅的対策を迅速にとっていることであろう。この差違はその後の2人に決定的な影響を及ぼしている。

(補足)レントゲンの「第1報」での「研究時間」の見積もり

レントゲンは未知の線に気がついた11月8日(日)から猛烈なペースでX線の実験を始めている。

11月8日に「続く数週間、レントゲンは自分の家(3階)で過ごす時間はほとんどなかった。食事もお盆にのせて(2階の実験室に)運ばせ、毎日の長い散歩もさぼり、その上疲れ切った時は一寸うたたねができるような実験室に簡易ベットを運び込ませた。」(「レントゲンの生涯」W.R.Nitske,p77,考古堂) レントゲンは、平日は通常の講義や実験、学内の公務をこなし、学生や助手がいない週末になるとX線の実験を集中的に実施している。その様子は「早朝」から「夜中」までという曖昧な表現になっているので、筆者が夜中の時刻は22時、早朝は7時と仮定してみた。そして金、土、日曜日にわたる週末の研究時刻を表のように想定してみた。 金曜日は午後から研究を始めて2時間の夕食と休息の時間、土・日は早朝から始めて4時間の昼食・夕食・休息の時間をとったものとして正味の研究時間を表2のように見積も った。レントゲンの娘のベルテリィが語った内容では、X線研究をスタートした数週間は 実験室にこもりっきりになっていたことが語られている。ここでは、そういうペースのレントゲンの研究時間を見積もると1回の週末実験で28hと見積もられる。 1896年のカレンダーを見ると、11月13日(金)から12月20日(日)までの間に週末実験が6回可能である。12月22日(火)は、ベルタ夫人の手の写真を撮影した日であり、レントゲンはこのとき彼女に研究内容のすべてを説明している。その前後で「第1報」の論文執筆を始めているようなので、第6回目の週末でほぼ実験が終了しているとみなした。 最初の数週間はこのハードなペースで実行し、徐々に研究時間は減少しいる可能性が高いが、このハードなスケジュールで6週全部実行したと仮定して計算すると総研究時間:28h×6回=168h≒170hが得られる。レントゲンの研究時間は最大で170h程度と推測される結果となる。 なお、11月8日は、レントゲンがX線に気がついた日に当たるがこの日は、混乱とこれから始まる系統的実験の準備の日とみなし、170hの中には計算しなかった。また、クリスマス休暇についても、日程が不明なので170hに加えていない。

金曜日は午後から研究を始めて2時間の夕食と休息の時間、土・日は早朝から始めて4時間の昼食・夕食・休息の時間をとったものとして正味の研究時間を表2のように見積も った。レントゲンの娘のベルテリィが語った内容では、X線研究をスタートした数週間は 実験室にこもりっきりになっていたことが語られている。ここでは、そういうペースのレントゲンの研究時間を見積もると1回の週末実験で28hと見積もられる。 1896年のカレンダーを見ると、11月13日(金)から12月20日(日)までの間に週末実験が6回可能である。12月22日(火)は、ベルタ夫人の手の写真を撮影した日であり、レントゲンはこのとき彼女に研究内容のすべてを説明している。その前後で「第1報」の論文執筆を始めているようなので、第6回目の週末でほぼ実験が終了しているとみなした。 最初の数週間はこのハードなペースで実行し、徐々に研究時間は減少しいる可能性が高いが、このハードなスケジュールで6週全部実行したと仮定して計算すると総研究時間:28h×6回=168h≒170hが得られる。レントゲンの研究時間は最大で170h程度と推測される結果となる。 なお、11月8日は、レントゲンがX線に気がついた日に当たるがこの日は、混乱とこれから始まる系統的実験の準備の日とみなし、170hの中には計算しなかった。また、クリスマス休暇についても、日程が不明なので170hに加えていない。